行走河南·读懂中国 聚焦千年古都洛阳丨天阙 见证一脉相承的华夏文明——“探访洛阳中轴线”系列报道之七

河南日报记者 田宜龙 河南日报社全媒体记者 吉小平

(资料图)

(资料图)

“五一”假期,洛阳龙门石窟游人如织。众人或拾级而上,与卢舍那对望;或探奇石佛古洞,邂逅魏碑真迹;或泛舟伊水,遥望天阙。

龙门、伊阙、天阙,同一地点三个称谓,背后是华夏文明的一脉相承。

伊阙得名与大禹治水有关。东汉班固《汉书·沟洫志》记载:“昔大禹治水,山陵当路者毁之,故凿龙门,辟伊阙。”北魏郦道元在《水经注》中也有相似记载。“禹凿龙门”一说流传至今。

伊阙为古时洛阳南面天然门户。今天站在龙门桥上南望,中间伊河碧波缓缓流过,两岸高山对峙。转身北眺,伊阙正与邙山翠云峰遥相呼应,两点间共同串起隋唐洛阳城的中轴线。

据唐代史学家韦述在《两京新记》中记载,隋炀帝杨广在迁都洛阳之前,于公元604年,曾率群臣登邙山、观伊阙,称洛阳“北据山麓,南望天阙,水木滋茂,川原形胜,自古都邑莫有此(一说比)也”。因此,伊阙被称为天阙。

隋亡之后,唐代仍以洛阳为东都,武则天时于龙门修建卢舍那佛坐像,成为龙门石窟的代表性造像……

随着历史车轮的前进,伊阙的门户作用逐步消减,而其文化功用与日俱增。到了清代,书法界出现碑学思潮,让龙门再一次“活跃”。

龙门佛洞内的“造像记”为魏碑代表作,因此这里成为清代士人寻访、捶拓和品藻之地。今天人们所熟知的“龙门四品”“龙门二十品”“龙门百品”等,反映了龙门在碑学领域的地位。

与龙门石窟相关的大量历史实物资料,涉及宗教、美术、建筑、书法、音乐、服饰、医药等方面。这些史料从不同侧面反映了华夏文明的发展过程,龙门石窟因内容题材丰富,成为世界伟大的古典艺术宝库。

“穿汉服、游神都”,我们再次站在龙门桥上,沉浸式体验华夏文明,感受内心深处的文化最强音。

关键词:

-

行走河南·读懂中国 聚焦千年古都洛阳丨天阙 见证一脉相承的华夏文明——“探访洛阳中轴线”系列报道之七

2023-05-06 -

五部门联合开展医保领域打击欺诈骗保专项整治工作

2023-05-06 -

美国得州一家壳牌石化厂发生火灾

2023-05-06 -

国产智能重卡越来越“聪明”(新生活 新体验)-全球观焦点

2023-05-06 -

法医医疗纠纷过错鉴定流程是什么

2023-05-06 -

土耳其旅游要花多少钱 土耳其旅游要多少钱|世界资讯

2023-05-06 -

海拔5068米 唐古拉站除雪作业保障列车行车安全 天天热资讯

2023-05-06 -

卡莱特(301391):5月5日北向资金减持3.25万股 环球速讯

2023-05-06 -

瘦金体雅称是什么意思_瘦金体雅称 世界热点评

2023-05-06 -

股票行情快报:软通动力(301236)5月5日主力资金净买入474.22万元 环球新视野

2023-05-06 -

水浒传主要人物性格特点及事件 水浒传主要人物性格特点

2023-05-05 -

所有人,上海发布8030个博士后和事业单位高层次紧缺岗位-世界球精选

2023-05-05 -

调查:近半数美国成年人担心银行存款安全性 报道

2023-05-05 -

片仔癀:主导产品片仔癀锭剂国内市场零售价格将从590元/粒上调到760元/粒-微资讯

2023-05-05 -

西游记有几个版本?杨洁_西游记有几个版本

2023-05-05 -

青岛住建局:打造人民满意的好房子 世界今日报

2023-05-05 -

第六届中国医院知库排行榜发布 交大一附院位列全国第五_全球快播报

2023-05-05 -

德商银行:非农报告不会打破降息预期

2023-05-05 -

名侦探柯南赤井秀一假死是哪一集_名侦探柯南中赤井秀一在哪一集复活了 那一集出来没 全球要闻

2023-05-05 -

天天热资讯!动能强劲!中国假期消费旺盛 利好世界经济

2023-05-05 -

秦港股份3涨停

2023-05-05 -

全球头条:英超争4形势分析,曼联3轮丢5分优势迅速缩小!利物浦反超有戏?

2023-05-05 -

明牌珠宝:20GW光伏电池项目取得建筑工程施工许可证

2023-05-05 -

1kgs等于多少g(1kgs等于多少lbs)-环球今头条

2023-05-05 -

环球观速讯丨身份证查询个人社保怎么查?身份证号查询个人社保可以查哪些业务?

2023-05-05 -

建立数据库、发布工作索引、多部门联勤联动……金山石化街道打造城市管理特色品牌

2023-05-05 -

每日速看!河北省2019高职扩招怎么报考用去学校上课吗年张家口

2023-05-05 -

焦点消息!享受味觉领先技术福特全新金牛座亮相

2023-05-05 -

恭喜老查留学收获 5 枚加州大学欧文分校、1 枚凯斯西储大学转正录取

2023-05-05 -

全球焦点!消费券遇上“开心香港” 零售市道畅旺

2023-05-05

-

守住网络直播的伦理底线

2021-12-16 -

石窟寺文化需要基于保护的“新开发”

2021-12-16 -

电影工作者不能远离生活

2021-12-16 -

提升隧道安全管控能力 智慧高速让司乘安心

2021-12-16 -

人民财评:提升消费体验,服务同样重要

2021-12-16 -

卫冕?突破?旗手?——武大靖留给北京冬奥会三大悬念

2021-12-16 -

新能源车险专属条款出台“三电”系统、起火燃烧等都可保

2021-12-16 -

美术作品中的党史 | 第97集《窗外》

2021-12-16 -

基金销售业务违规!浦发银行厦门分行等被厦门证监局责令改正

2021-12-16 -

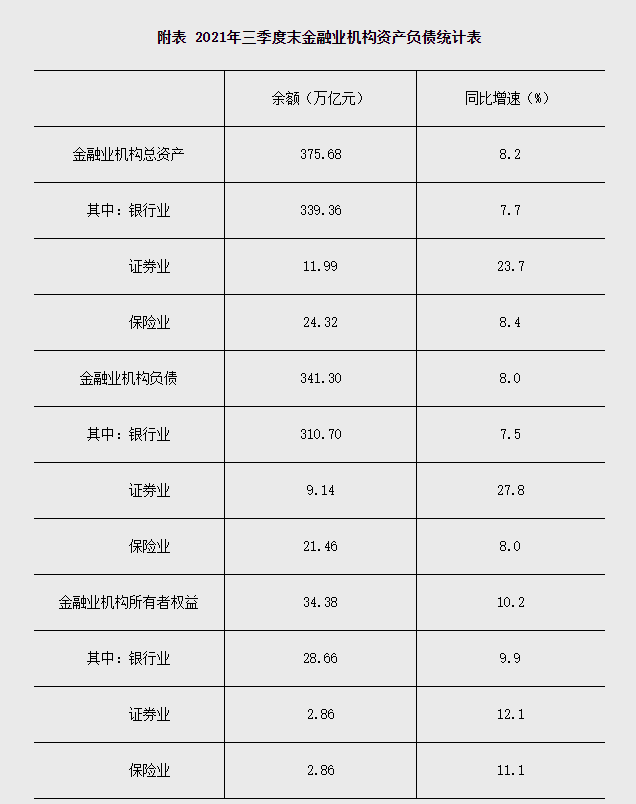

保持稳定发展有支撑——从11月“成绩单”看中国经济走势

2021-12-16